Von außen betrachtet scheint die Mobilitätswende in Deutschland längst in Fahrt. Doch ein Blick auf die Zahlen und in den Alltag zeigt: Der Umstieg auf klimafreundliche Alternativen verläuft zögerlich – und das Konsumverhalten bleibt ambivalent.

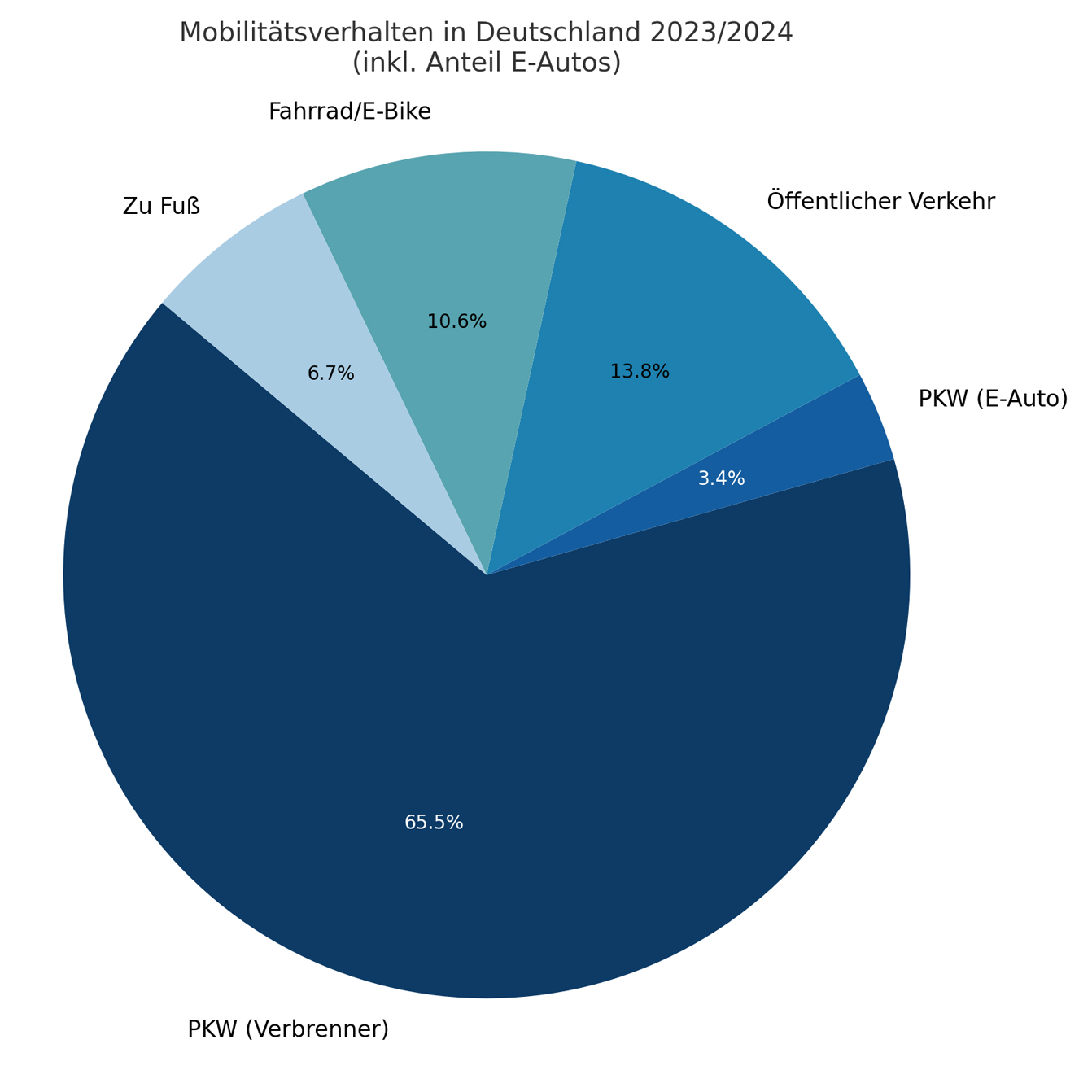

Die Mobilität der Deutschen ist im Wandel – aber nicht im Eiltempo. Noch immer dominiert der private Pkw den Alltag: Laut der Studie »Mobilität in Deutschland 2023« werden rund 69 Prozent aller Wege mit dem Auto zurückgelegt. Öffentliche Verkehrsmittel machen 13,8 Prozent aus, das Fahrrad kommt auf 10,6 Prozent, und Fußwege auf nur 6,7 Prozent. Trotz politischer Ambitionen und wachsender ökologischer Sensibilität hat sich das Mobilitätsverhalten also nur langsam verändert.

Elektrisch unterwegs – oder doch nicht?

Ein zentrales Versprechen der Verkehrswende ist die Elektrifizierung des Autoverkehrs. Und tatsächlich: Zum 1. Januar 2025 waren 1,65 Millionen vollelektrische Pkw (BEV) in Deutschland zugelassen – das entspricht rund 3,35 Prozent des Gesamtbestands von etwa 49,3 Millionen Fahrzeugen. Rechnet man Plug-in-Hybride dazu, steigt der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge auf rund fünf Prozent.

Ein Achtungserfolg – doch von einer Massenbewegung ist Deutschland weit entfernt. Denn im vergangenen Jahr gingen die Neuzulassungen vollelektrischer Fahrzeuge erstmals spürbar zurück: 380 609 neue BEV wurden 2024 zugelassen, ein Minus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang ist nicht zuletzt dem abrupten Ende der staatlichen Förderung geschuldet – ein Signal, das viele potenzielle Käufer:innen verunsichert hat.

Kaufbar, aber nicht alltagstauglich?

Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach halten zwar 58 Prozent der Deutschen E-Autos für grundsätzlich interessant, doch nur jeder Dritte kann sich den Kauf konkret vorstellen. Die Gründe sind bekannt: hohe Anschaffungskosten, unklare Ladeinfrastruktur – und das Gefühl, mit einem E-Auto im Alltag Kompromisse eingehen zu müssen. Der Ausbau des Schnellladenetzes entlang deutscher Autobahnen schreitet zwar voran – Ziel sind 10 000 Ladepunkte bis 2030 –, doch gerade im ländlichen Raum klaffen noch Versorgungslücken.

Der Umweltverbund wächst – langsam

Neben der Elektromobilität sollen auch Rad- und Fußverkehr sowie der ÖPNV gestärkt werden – Stichwort Umweltverbund. Dieser deckt inzwischen rund 31 Prozent aller täglichen Wege ab. Programme wie der »Nationale Radverkehrsplan 3.0« und das Deutschlandticket setzen wichtige Impulse. Doch die Investitionen in Radwege, Bus- und Bahnnetze bleiben hinter dem Bedarf zurück – und viele Menschen sind schlicht auf das Auto angewiesen, etwa auf dem Land oder bei schlechter Taktung.

Zwischen politischem Ziel und realistischer Prognose

Die Bundesregierung verfolgt ein ambitioniertes Ziel: 15 Millionen E-Autos bis 2030 sollen auf den deutschen Straßen rollen. Doch aktuelle Berechnungen der Denkfabrik Agora Verkehrswende und der Deutschen Energie-Agentur (dena) zeigen: Bei gleichbleibender Dynamik dürften realistisch eher acht bis neun Millionen Fahrzeuge erreicht werden. Auch die Klimaziele geraten damit unter Druck: Um die Emissionen im Verkehrssektor bis 2030 wie vorgesehen um 48 Prozent zu senken, müssten laut Umweltbundesamt rund 29 Millionen Tonnen CO2 jährlich zusätzlich eingespart werden. Bislang fehlen konkrete Maßnahmen.

Zum 1. Januar 2025 waren 1,65 Millionen vollelektrische Pkw (BEV) in Deutschland zugelassen.

Ein Markt im Spannungsfeld

Interessant ist der Blick auf die Automobilindustrie: Im Jahr 2024 wurden in Deutschland etwa 1,35 Millionen E-Fahrzeuge produziert, davon über eine Million vollelektrisch. Das zeigt: Die Industrie ist bereit. Doch die Nachfrage hinkt hinterher – vor allem im Privatkundensegment. Während gewerbliche Flotten zunehmend auf Strom umstellen, bleiben viele Einzelverbraucher:innen skeptisch.

Damit aus punktuellem Fortschritt eine flächendeckende Transformation wird, braucht es mehr als Technologie: Vertrauen, Verlässlichkeit und politische Klarheit sind gefragt.

Schreibe einen Kommentar