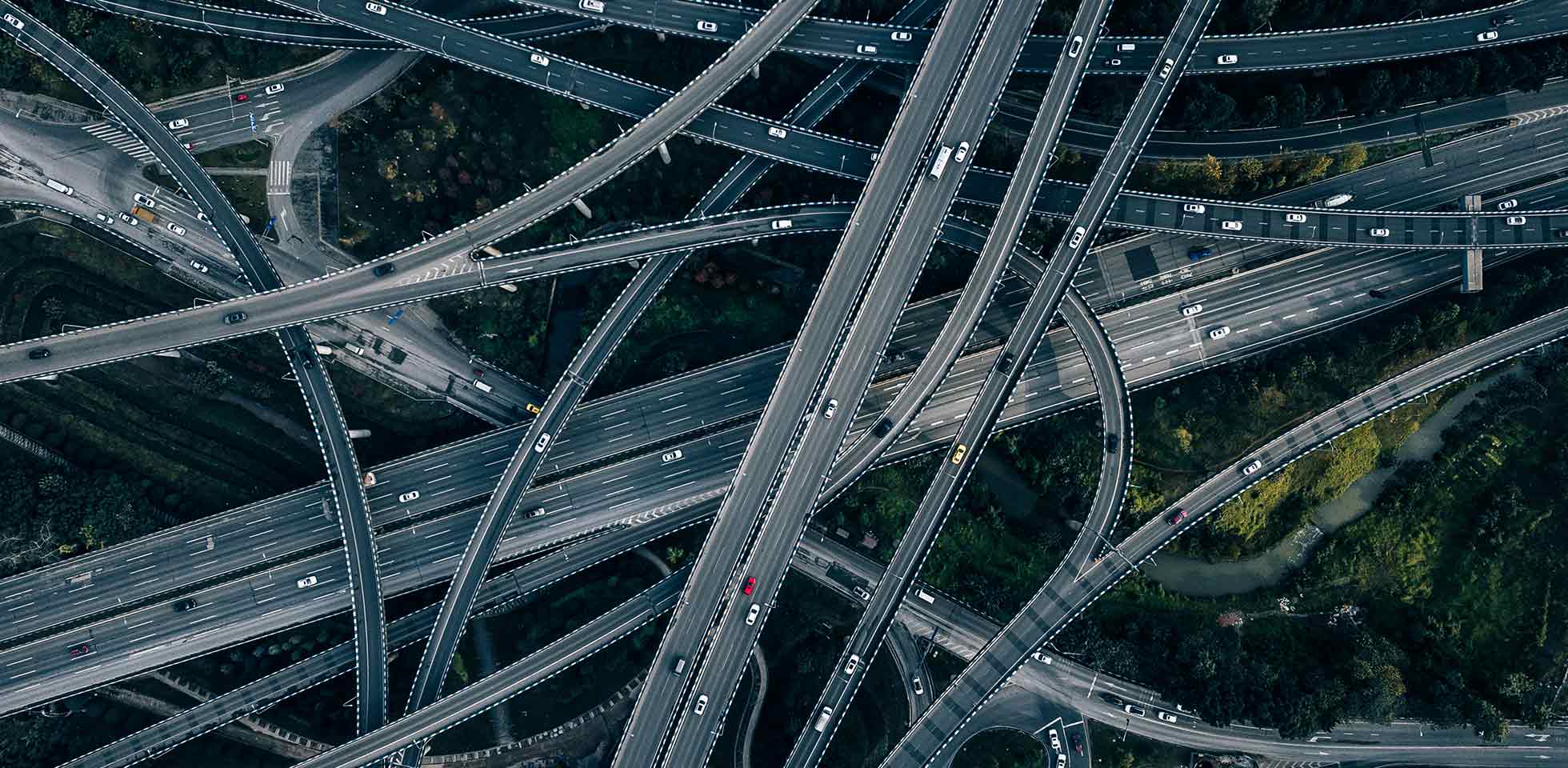

Deutschland steht am Scheideweg: Jahrzehntelange Versäumnisse in der Verkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur fordern zunehmend ihren Tribut – sichtbar an überlasteten Knotenpunkten, maroden Brücken und chronisch unpünktlichem Bahnverkehr. Gleichzeitig steigt der Handlungsdruck durch ambitionierte Klimaziele, geopolitische Lieferkettenverschiebungen und die digitale Transformation. Um die Mobilität der Zukunft zu sichern, investiert der Bund so viel wie nie zuvor – doch das allein reicht nicht.

Ein Sondervermögen soll es richten

Im März 2025 verabschiedete die Bundesregierung ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Infrastrukturprojekte bis 2037. Rund 400 Milliarden Euro sind für den Bund vorgesehen – unter anderem für Schiene, Straße, Energie- und Digitalnetze. Weitere 100 Milliarden Euro fließen an Länder und Kommunen zur Modernisierung regionaler Verkehrssysteme. Ziel ist es, bestehende Netze zu ertüchtigen, Engpässe zu beseitigen und Deutschland langfristig resilienter, klimafreundlicher und international wettbewerbsfähig aufzustellen.

Bahnreform unter Hochspannung

Im Mittelpunkt der Bemühungen steht der Schienenverkehr. Laut Bundeshaushalt 2024 beliefen sich die Investitionen in die Bahninfrastruktur auf rund 16,4 Mrd Euro, darunter Mittel aus der LuFV III, Eigenkapitalzuführungen an die DB InfraGO sowie zusätzliche Bundeszuschüsse. Zum Vergleich: In die Bundesfernstraßen flossen im selben Jahr rund 8,9 Mrd Euro. Damit erhält die Schiene weiterhin den größeren Finanzrahmen – ein Signal für die verkehrspolitische Neuausrichtung zugunsten klimafreundlicher Mobilität.

Großprojekte wie die »Generalsanierung Hochleistungsnetz« sollen 4000 Kilometer zentraler Strecken bis 2030 modernisieren. Die Digitalisierung des Bahnbetriebs, etwa durch flächendeckende Einführung des Europäischen Zugsicherungssystems ETCS, wird als Schlüssel zur Effizienzsteigerung gesehen. Doch Fachkräftemangel, Lieferengpässe und komplexe Genehmigungsverfahren verzögern viele Vorhaben.

Brückensanierung als wirtschaftlicher Engpass

Auch das Straßennetz steht unter erheblichem Erneuerungsdruck. Laut dem Bundesverkehrsministerium gelten rund 4000 Autobahnbrücken als dringend sanierungsbedürftig. Der Sanierungsstau behindert nicht nur den Individualverkehr, sondern verursacht massive volkswirtschaftliche Kosten: Lieferverzögerungen, Umwege und Staus führen zu Produktivitätsverlusten und beeinträchtigen insbesondere den Mittelstand.

Laut dem Bundesverkehrsministerium gelten rund 4000 Autobahnbrücken als dringend sanierungsbedürftig.

Die Autobahn GmbH meldete zuletzt ein Haushaltsdefizit von 1,5 Milliarden Euro für 2025 – geplante Maßnahmen wie Neubauprojekte und Erhaltungsmaßnahmen müssen priorisiert oder verschoben werden. Der Ruf nach beschleunigten Planungs- und Genehmigungsverfahren wird lauter, insbesondere auf Landesebene.

Elektromobilität braucht Struktur, keine Symbolik

Parallel zum Infrastrukturumbau treibt die Bundesregierung den Ausbau der Elektromobilität voran. Ende Juni 2025 verfügte Deutschland über knapp 170 000 öffentliche Ladepunkte, darunter mehr als 38 000 Schnellladepunkte. Förderprogramme wie das »Deutschlandnetz« und Vorgaben aus der EU-Regulierung Afir (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) sollen für flächendeckende Versorgungssicherheit sorgen.

Der Erfolg hängt jedoch maßgeblich von der Netzintegration und einem wirtschaftlich tragfähigen Betrieb ab. Private Investor:innen fordern stabile Rahmenbedingungen und schnellere Flächennutzungsgenehmigungen. Andernfalls droht ein Auseinanderklaffen zwischen politischem Anspruch und realer Nutzerakzeptanz.

Verkehrspolitik im Strukturwandel

Die deutsche Verkehrspolitik steht heute vor einer doppelten Herausforderung: Sie muss bestehende Infrastrukturen zukunftsfest machen und gleichzeitig neue Mobilitätsformen integrieren. Multimodale Angebote, die nahtlos Bahn, Auto, Rad, Sharing-Dienste und Fußverkehr verknüpfen, sind bislang meist Modellversuche – in der Fläche fehlen Anreizsysteme, Datenstandards und Investitionssicherheit.

Der Nationale Radverkehrsplan 3.0 etwa verfolgt ambitionierte Ziele, doch Kommunen fehlt es an Budget, Personal und Planungskompetenz. Auch die Integration autonomer Systeme – etwa im ÖPNV oder in Logistik-Hubs – ist bislang kaum über Pilotphasen hinausgekommen.

Finanzierung allein reicht nicht

Deutschland investiert in einem historischen Ausmaß – doch ohne strukturelle Reformen bleibt die Wirkung begrenzt. Nötig sind:

- Effizientere Planungs- und Genehmigungsverfahren, etwa durch Digitalisierung und Standardisierung

- Priorisierung von Erhalt und Modernisierung gegenüber politisch motivierten Neubauprojekten

- Partnerschaften mit der Privatwirtschaft, um Investitionen strategisch zu bündeln

- Transparente Zieldefinitionen, um Fortschritte messbar und politisch kontrollierbar zu machen

Nur wenn Fördermittel, Planungskapazitäten und politischer Wille zusammenwirken, kann Deutschland seine Verkehrsinfrastruktur auf das Niveau eines international führenden Wirtschaftsstandorts heben – und gleichzeitig den Weg in eine klimaneutrale Mobilitätszukunft ebnen.

Schreibe einen Kommentar