Die Geschichte des Datenschutzgesetzes

Daten werden missbraucht und verleihen den Missbrauchenden Macht. Die Schweiz führte – in Anlehnung an das EU-Recht – am 1. September 2023 das neue Datenschutzgesetz ein. Warum braucht es heute ein solches Gesetz? Um diese Frage zu beantworten, wirft «Fokus» einen Blick in die Vergangenheit.

Definition: World Wide Web laut Wikipedia

Das World Wide Web (englisch für «weltweites Netz», kurz Web oder WWW) ist ein über das Internet abrufbares System von elektronischen Hypertext-Dokumenten, sogenannten Webseiten, welche mit HTML beschrieben werden. Sie sind durch Hyperlinks untereinander verknüpft und werden im Internet über die Protokolle HTTP oder HTTPS übertragen. Die Webseiten enthalten meist Texte und sind oft mit Bildern und grafischen Elementen illustriert. Häufig sind auch Videos, Tondokumente oder Musikstücke eingebettet.

Umgangssprachlich wird das World Wide Web häufig mit dem Internet gleichgesetzt. Das WWW ist allerdings jünger und stellt nur eine von vielen Möglichkeiten dar, das Internet zu nutzen. Weitere Internetdienste sind E-Mail, textbasierte Chat-Systeme namens Internet Relay Chat (IRC) und Secure Shell (SSH). Letztere ist ein Netzwerkprotokoll für die Datenkommunikation zwischen zwei Netzwerkgeräten. Es ermöglicht eine verschlüsselte Verbindung zwischen zwei Rechnern über ein unsicheres Netzwerk wie das Internet. SSH ist ein essenzielles Werkzeug für die sichere Übertragung von Daten und die Verwaltung von Servern.

Weltweit sahen sich Nationen und Bündnisse wie die EU gezwungen, Gesetze und Regelungen zum Schutz der im WWW kursierenden Daten einzuführen. Diese Gesetze verlangen bis heute Transparenz von Organisationen über ihre Datenverarbeitung und gewähren den Nutzer:innen gleichzeitig Rechte über ihre Daten. Grundsätzlich schreiben die Regelungen Sicherheitsmassnahmen vor, um alle Daten bestmöglich zu schützen.

Im Jahr 2008 gab es in der Schweiz eine Teilrevision mit dem Ziel, die Bevölkerung besser über die Bearbeitung ihrer Daten zu informieren. Die rasante technologische Entwicklung – etwa die mobilen Endgeräte, die zu omnipräsenten Begleitern geworden sind oder die Einführung des iPads von Apple im Jahr 2010 – hat gezeigt, dass bezüglich Datenschutz weitere Anpassungen notwendig sind.

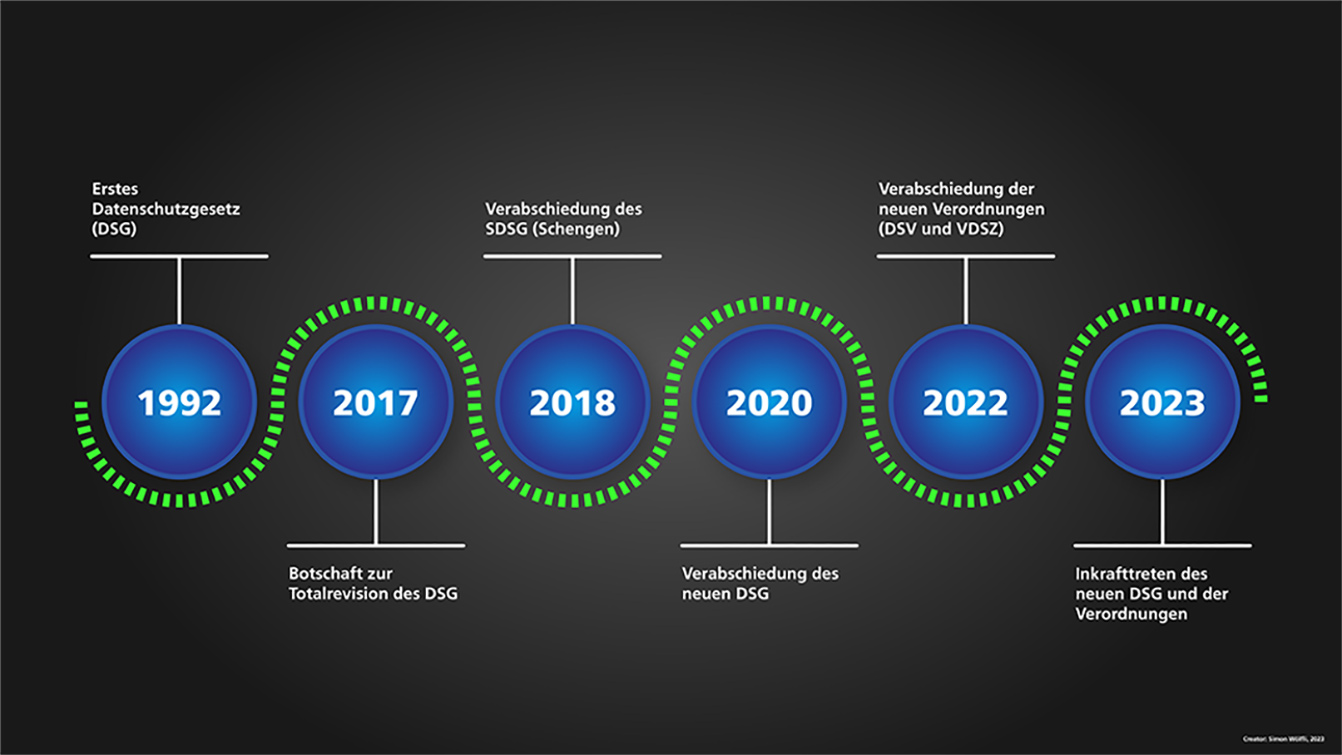

Doch erst 2017 verabschiedete der Bundesrat einen Entwurf zur Totalrevision des DSG, um den Datenschutz an die veränderten technologischen und gesellschaftlichen Verhältnisse anzupassen. Das neue DSG soll die informationelle Selbstbestimmung sowie die Privatsphäre der Bürger:innen stärken und langfristig gewährleisten. Anfang 2018 beschloss das Parlament, die Revision des DSG in zwei Schritten durchzuführen: Als Erstes wurden die für Bundesorgane wie das Fedpol geltenden Bestimmungen zu Datenbearbeitungen angepasst, die im Schengen-DSG (SDSG) mündeten. In einem zweiten Schritt erfolgte dann die Totalrevision des DSG.

Bei der Erarbeitung des neuen DSG berücksichtigten der Bundesrat und das Parlament die von der Schweiz unterzeichnete Erweiterung der Europaratskonvention 108 sowie die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO). Die 2022 verabschiedete Datenschutzverordnung sowie die Verordnung über die Datenschutzzertifizierung ergänzen das neue DSG und sind ebenfalls am 1. September 2023 in Kraft getreten.

Stand heute

Cloud-Computing, Big Data, soziale Netzwerke und das Internet der Dinge (IoT): Die Summe der Daten, die heute im Umlauf sind, ist unvorstellbar. Und sie zu schützen ist schwierig. Denn Cyberkriminelle sind uns immer einen Schritt voraus. Das Bedürfnis nach mehr Schutz und Kontrolle über persönliche Daten wird deshalb immer stärker.

Das neue DSG der Schweiz sieht genau diesen Schutz vor – von den Grundrechten natürlicher Personen, die sich in der Schweiz aufhalten und deren Daten von Privaten oder vom Staat bearbeitet werden. Organisationen werden dazu verpflichtet, transparenter über ihre Datenverarbeitungsaktivitäten zu informieren. Zudem müssen sie Datenschutzverletzungen den zuständigen Behörden innerhalb kurzer Fristen melden.

Die Revision war notwendig, weil ein reibungsloser Datenfluss aus der EU für die Schweiz aufgrund ihrer Wirtschaftsbeziehungen von grosser Bedeutung ist. Sie hatte zum Ziel, eine international abgestimmte, aus der Sicht der EU gleichwertige Lösung zu erarbeiten, berichtete economiesuisse im August 2023. Das neue DSG ist nicht nur eine Anpassung an internationale Standards, sondern auch an die neuen Formen des Konsums wie Onlineshopping, soziale Netzwerke und Streamingdienste.

Die digitale Welt hält noch viele Herausforderungen bereit, für die sich der Bund, die Unternehmen und die Bürger:innen wappnen müssen. Hier einige Tipps, um den Verlust, Missbrauch oder die Manipulation von Daten zu verhindern:

Generelle Tipps:

- Verschlüsselung von Daten bei Übertragung und Speicherung

Ziel: Vertraulichkeit und Integrität der Daten gewährleisten. - Zugriffskontrolle: Starke Authentifizierungsverfahren, sorgfältige Verwaltung von Zugriffsrechten

Ziel: Nur berechtigte Personen haben Zugriff auf sensible Daten. - Regelmässige Sicherheitsaudits

Ziel: Schwachstellen identifizieren und beheben. - Richtlinien und Schulungen

Ziel: Menschliche Fehler durch Sensibilisierung in Bezug auf Sicherheitsrichtlinien und -praktiken minimieren. - Back-up und Disaster Recovery

Ziel: Datenverluste verhindern und Kontinuität eines Betriebs gewährleisten.

Schreibe einen Kommentar