Aufgrund des Klimawandels muss man sich auch mitten in Europa Gedanken über den Umgang mit Wasserknappheit machen. Tatsächlich gibt es weltweit bereits viele Gebiete, in denen nur noch wenig oder gar kein Trinkwasser mehr verfügbar ist. In diesen von Trockenheit und Wüstenbildung geprägten Regionen entwickeln Wissenschaftler:innen zahlreiche Methoden, um aus den vorhandenen Bedingungen Wasser «herzustellen». Diese verbinden besonders erfinderische Kreativität mit hoch angesehenen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Vier Beispiele.

Cloud-Seeding mit Drohnen

Bei Cloud-Seeding wird künstlicher Regen erzeugt, indem kleine Stromstösse auf bestehende Wolken abgegeben werden. Dies führt dazu, dass die Wassertröpfchen zusammenkleben. Dadurch werden sie schwerer und fallen schliesslich als Regen auf die Erde. Die ersten Versuche mit dieser Technologie gehen auf die Zwischenkriegszeit zurück. In den letzten Jahrzehnten wurde sie immer häufiger eingesetzt. So wurde sie beispielsweise in China vor der Durchführung der Olympischen Spiele 2008 eingesetzt, um die Wolken auszuregnen und trockenes Wetter zu gewährleisten.

Vor allem in jüngster Zeit wurden bei der Entwicklung dieser Technologie grosse Fortschritte erzielt, unter der Leitung des Nationalen Zentrums für Meteorologie der Vereinigten Arabischen Emirate, das hinter dem United Arab Emirates Research Program for Rain Enhancement Science (UAEREP) steht. Das ist eine globale Forschungsinitiative, die vielversprechende Forschungsprojekte zur Regenerzeugung unterstützt. Durch die Kombination von intelligenter Technologie zur Erfassung und Überwachung der Umwelt über spezielle Kameras und von Fernerkundungsbildern kann die Aussaat heute von unbemannten Flugzeugen oder Drohnen aus erfolgen. Dies senkt einerseits die Kosten und verbessert andererseits die Fähigkeit, abzuschätzen, welche Wolken sich potenziell für diesen Prozess eignen, was wiederum die Wirksamkeit dieser Technik erhöht. Aufgrund des Erfolges der ersten Prototypen wird diese Drohnenanwendung derzeit weiter ausgerollt.

S.A.W.E.R.

Zwei Behälter. Einer mit einem Gerät, das Wasser aus der (trockenen) Luft aufnimmt, indem es Wassermoleküle extrahiert und sie bei hohen Temperaturen wieder an kleinere Luftmengen abgibt, wodurch sich die Luftfeuchtigkeit erhöht und das Wasser kondensiert. Im gleichen Container: ein Wassertank und eine Aufbereitungsanlage, die das Wasser zu Trinkwasser aufbereitet. Ausserdem ein zweiter Container mit einer Batterie, die Energie speichert, die von den Sonnenkollektoren auf dem Dach beider Container erzeugt wird, um die Anlage zu betreiben.

Dies sind die Bausteine der «Solar Air Water Earth Resources»-Einheit (S.A.W.E.R.). Sie wurde von einem Team von Wissenschaftler:innen der Tschechischen Technischen Universität Prag und des Botanischen Instituts der Tschechischen Akademie der Wissenschaften entwickelt und auf der Expo 2020 in Dubai 2021 bis 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Anlage, die im Garten des tschechischen Pavillons eine grüne Oase geschaffen hat, wurde dort mit dem Preis für die beste Innovation ausgezeichnet. Da die Anlage völlig autonom und damit ohne externe Energiequellen arbeitet, ist sie zudem mobil. Nach früheren Tests in der Sahara wurde der dritte Prototyp Anfang dieses Jahres erfolgreich im australischen Outback getestet. Die Anlage kann selbst in Wüstengebieten mit sehr trockener Luft bis zu 100 Liter (Trink-)Wasser pro Tag produzieren. Derzeit überlegt das Entwicklungsteam noch, welche kommerziellen Partner die Vertriebslizenz erhalten sollen.

Entsalzung

Die vielleicht naheliegendste Art, Trinkwasser «herzustellen», ist die Reinigung von Meerwasser durch sogenannte Entsalzungsanlagen. Die Entsalzung kann auf verschiedene Weisen erfolgen; bis anhin sind allerdings alle sehr energie- und kostenintensiv. Dennoch setzen viele Länder voll auf solche Verfahren. Weltweit sind bereits mehr als 21 000 Entsalzungsanlagen in Betrieb. Die grössten davon befinden sich – nicht überraschend – im Nahen Osten. In Saudi-Arabien zum Beispiel, wo dieses Verfahren mehr als 70 Prozent der Wasserversorgung leistet, ist es die bei Weitem wichtigste Quelle der Wasserproduktion.

Weniger bekannt ist, dass auch in Europa in Belgien derzeit eine Pilotanlage zur Aufbereitung von Nordseewasser zu Trinkwasser gebaut wird. Dieses Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen den Wasserunternehmen Aquaduin, De Watergroep und Farys und nutzt die CCRO-Technologie. Dabei wird Wasser unter sehr hohem Druck durch einen Filter gepumpt, der aus mikroskopisch kleinen Öffnungen besteht und nur die Moleküle des reinen Wassers durchlässt. Dieses Wasserproduktionszentrum soll bis 2025 voll funktionsfähig sein und wird mehr als 30 000 Familien mit Trinkwasser versorgen können. Damit wird Flandern die erste Region an der Nordsee sein, die das Meer als Trinkwasserquelle nutzt. Diese Innovation wird im Schleusenkomplex de Ganzenpoot an der IJzer-Mündung in Nieuwpoort stehen.

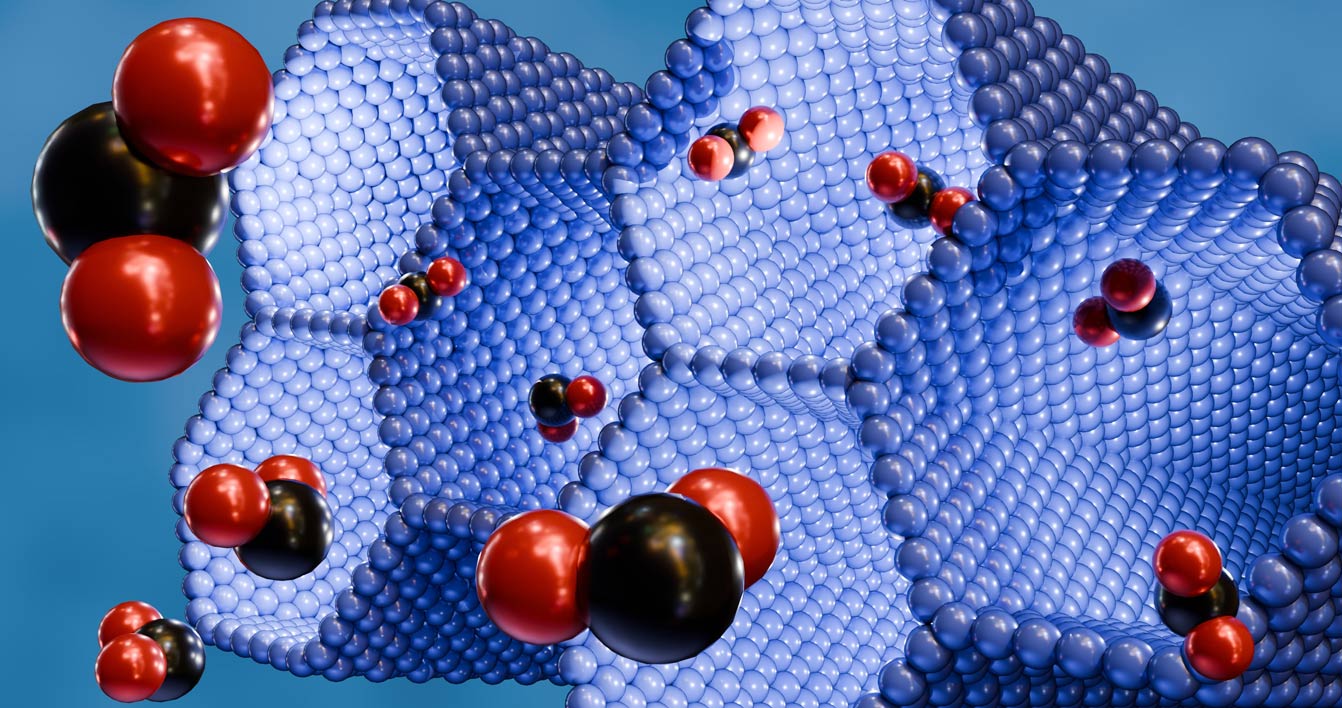

3D-Darstellung eines MOF, in diesem Falle Mg-MOF-74 zur Speicherung von CO2. Bild: iStock/Love Employee

MOF-303

«Metal Organic Frameworks», kurz MOFs, sind Hybridmaterialien, die aus Metallionen und organischen Molekülen bestehen, die diese Metalle zusammenhalten. Obwohl diejenigen, die kein ausgeprägtes chemisches Interesse haben, vielleicht noch nie davon gehört haben, könnte diese Art von Material für unser zukünftiges Lebensumfeld sehr wichtig werden. Manche gehen gar so weit, dies den «Kunststoff des 21. Jahrhunderts» zu nennen. Denn dieser Kunststoff, der aus jedem Metallcluster hergestellt werden kann, ist hochreaktiv und wirkt wie ein Schwamm. Dadurch kann es Stoffe aus seiner Umgebung aufnehmen.

Der US-amerikanische Chemiker Omar Yaghi, dem 1995 die Herstellung des ersten stabilen MOF gelang, hat sich in den letzten Jahren mit seinem Forschungsteam an der Universität Berkeley auf MOF-303 konzentriert. Diese besondere Form kann nämlich Wassermoleküle aus der Luft speichern, selbst in den trockensten Regionen der Welt. Beim Erhitzen gibt das Material diese Moleküle rückstandslos wieder in Form von flüssigem, trinkbarem Wasser ab. In den letzten Jahren wurde die Forschung an MOF-303 von der amerikanischen Militärindustrie finanziell unterstützt, die darin eine Möglichkeit zur Wasserversorgung von mobilen Armee-Einheiten sieht. Aus dieser Forschung ging 2018 das Spin-off Water Harvester Inc. hervor, das nach Möglichkeiten sucht, die Kosten für dieses komplexe und daher teure Verfahren zu senken und es weltweit skalierbar zu machen.

Text Bavo Boutsen

Schreibe einen Kommentar